Kurzfassung

Seitenübersicht:

- Zusammenfassung

- Bedeutung der Mastzellaktivierungserkrankungen

- Normale Funktion der Mastzellen

- Was ist eine Mastzellaktivierungserkrankung (MCAD)?

- Symptome

- Diagnose

- Therapie

- Quellenangaben

Zusammenfassung:

Relevanz

Systemische Mastzellaktivierungserkrankungen (MCAD, von engl. mast cell activation disease) fassen als Überbegriff die drei Untergruppen Mastzellaktivierungssyndrom (MCAS), systemische Mastozytose (SM) und Mastzelleukämie (MCL) zusammen, wobei nur das MCAS häufig ist (ca. 5-17%).

MCAD können eine breite Symptomatik hervorrufen und dadurch das Wohlbefinden stark beeinträchtigen. Neuere Forschungsergebnisse deuten zudem darauf hin, dass MCAD die eigentliche Ursache für diverse Krankheiten mit bisher unbekannter Ursache sind. Hierzu gehören insbesondere chronisch-entzündliche Erkrankungen.

Ursache und Krankheitsmechanismus

Krankhaft veränderte Mastzellen (ein zum Immunsystem gehörender Zelltyp), die aus einer einzelnen mutierten Vorläuferzelle im Knochenmark hervorgegangen sind, setzen vermehrt Histamin und andere Botenstoffe (Mediatoren) frei. In seltenen Fällen findet man Mutationen, die als krankheitsauslösend bekannt sind. In den meisten Fällen ist jedoch noch unbekannt, was die Daueraktivierung oder leichtere Aktivierbarkeit der Mastzellen verursacht.

Symptome

Je nach dem, welche Organe von den veränderten Mastzellen betroffen sind, können ganz unterschiedliche Beschwerdekonstellationen und Schweregrade hervorgerufen werden. Die Symptome gleichen oft einer Allergie, einer chronisch-entzündlichen Erkrankung, einer Erkältung oder einer Lebensmittelvergiftung und können je nach Schweregrad bis zur Erschöpfung und Arbeitsunfähigkeit, teils auch zu anaphylaktoiden Schocks führen. Ein einheitliches Krankheitsbild existiert jedoch nicht.

Diagnose

Die grösste Schwierigkeit besteht wohl darin, überhaupt an die Möglichkeit einer MCAD zu denken. Die Erkrankung lässt sich nicht an einem einheitlichen Krankheitsbild erkennen. Die krankheitsauslösende Genetik ist noch unvollständig erforscht. Bei den existierenden Diagnosemethoden handelt es sich lediglich um nicht ausreichend spezifische Einschlusskriterien, anhand derer eine MCAD nicht ausgeschlossen werden kann. Der laboranalytische Nachweis von Mediatoren gelingt oft nicht. Man kennt aber eine meist gut funktionierende Therapie und kann diese versuchsweise für eine begrenzte Zeit ausprobieren. Spricht der Patient darauf an, sollte sie weiter geführt werden.

Therapie

MCAD gelten nach heutigem Wissensstand als nicht ursächlich heilbar. Aussicht auf spontane Besserung besteht nicht. Die Symptome sind jedoch therapeutisch meist gut kontrollierbar.

Die Therapie der MCAD besteht in erster Linie im Meiden der Auslöser und muss meist medikamentös unterstützt werden.

Auslöser meiden

Zahlreiche chemische, physikalische, psychische und körpereigene Auslöser sowie Pathogene vermögen die krankhaft veränderten Mastzellen zu aktivieren, d.h. zur Freisetzung von Mediatoren anzuregen. Diese Reize sind dosisabhängig. Es gilt sie in dem Masse zu meiden, dass der Betroffene symptomfrei ist und sich wohl fühlt. Zahlreiche Lebensmittel und Zusatzstoffe sind Histaminliberatoren oder histaminhaltig. Sie sollten auf jeden Fall versuchsweise gemieden werden. Erweist sich die Erkrankung als ernährungsabhängig, ist diese Eliminationsdiät (Auslassdiät) dauerhaft beizubehalten.

Medikation

Mit einer auf Mastzellen ausgerichteten Medikation gilt es, die Mastzellen zu stabilisieren (Mastzellstabilisatoren), die Neusynthese der wichtigsten Mediatoren zu hemmen (z.B. Prostaglandinsynthesehemmer) und die Wirkung freigesetzter Mediatoren zu blockieren (z.B. Histaminrezeptorantagoisten). Verbleibende Symptome können symptomatisch therapiert werden.

Zu beachten ist, dass viele Medikamentenwirkstoffe und Hilfsstoffe unverträglich und daher zu meiden sind (siehe unsere Listen).

Bedeutung der Mastzellaktivierungserkrankungen

Die Häufigkeit der Mastzellaktivierungserkrankungen (MCAD, von engl. mast cell activation disease) wird von den in diesem Gebiet forschenden und publizierenden Medizinern im Bereich von 1% (ältere Schätzungen) bis 17% (neuere Schätzungen) der Bevölkerung vermutet. Die Erkrankung existiert wohl schon seit jeher, wird aber erst jetzt allmählich verstanden und erforscht. Bisher werden noch die einzelnen Symptome, Begleiterscheinungen und Folgeerkrankungen der MCAD als eigenständige Erkrankungen mit unbekannter Ursache betrachtet und symptomatisch therapiert (z.B. "Reizdarmsyndrom", "Einschlaf- und Durchschlafstörungen", "Erschöpfungssyndrom", "nichtallergische Rhinitis", ... ). Der Bekanntheitsgrad der MCAD ist derzeit noch sehr gering und sollte unbedingt gesteigert werden. Dies könnte eine viel gezieltere Therapie ermöglichen und dem Gesundheitswesen sowie auch allgemein der Volkswirtschaft enorme Kosten ersparen.

Normale Funktion der Mastzellen

Was sind Mastzellen?

Mastzellen, auch Mastozyten genannt, erhielten ihren Namen von ihrem Entdecker, weil sie voller kleiner "Kügelchen" sind und daher unter dem Mikroskop den Anschein erweckten, als seien sie Fresszellen, die mit Nahrung vollgefressen (="gemästet") seien. Stattdessen handelt es sich jedoch bei den bis zu 500 "Kügelchen" im Innern der Mastzellen um Vesikel, die mit mehr als 200 verschiedenen Mediatoren (Botenstoffen, biochemischen Signalstoffen) gefüllt sind.

Mastzellen werden im Knochenmark aus Vorläuferzellen (Stammzellen) gebildet und wandern von dort durch den Körper, bis sie sich in einem Organ niederlassen, um dort ihre Aufgabe zu erfüllen. Die Mastzellen kommen im gesamten Körper vor, vor allem im Bindegewebe und vor allem in den Grenzorganen (Schleimhäute, Haut, entlang von Nerven und Blutgefässen). Dort sind sie richtig positioniert, denn ihre Aufgabe ist es, nach Fremdem, Bedrohlichem (insbesondere Parasiten, Allergene, Fremdstoffe) Ausschau zu halten und gegebenenfalls die umliegenden Zellen über die drohende Gefahr zu informieren, indem die gespeicherten Mediatoren freigesetzt (oder teils auch neu synthetisiert) werden. Vergleichbar ist dies mit den Wachttürmen in einer Stadt, besonders entlang der Stadtmauern, welche die Aufgabe haben, bei einem Angriff Alarmsignale auszusenden, die in den umliegenden Stadtteilen gehört werden. Dieser Alarm mobilisiert dann die Soldaten und Polizisten der Stadt, welche in einen Ausnahmezustand versetzt wird. Die Botenstoffe lösen unzählige Vorgänge aus, die der Abwehr dienen. Darunter auch unangenehme Symptome wie Durchfall oder laufende Nase, die alles, womit der Körper zuletzt in Kontakt war, aus diesem herausschaffen sollen. Auch Entzündungen gehören zu den Abwehrreaktionen. Einer der wichtigsten Symptome auslösenden Botenstoffe ist Histamin.

Was ist Histamin?

Körpereigenes Histamin

Histamin ist ein von Mastzellen (und einigen anderen Zelltypen) gebildeter und gespeicherter körpereigener Stoff (Mediator, Botenstoff), der zahlreiche Funktionen steuert. Histamin versetzt als Signalüberträger den Körper bei Infektionen und allergischen Reaktionen in Alarmbereitschaft, ist Entzündungsmediator, Gewebehormon und Neurotransmitter, beeinflusst den Schlaf-Wach-Zustand, die Darmbewegungen und viele andere Vorgänge. Im Bedarfsfall kann er schlagartig oder auch kontinuierlich von den Mastzellen freigesetzt werden. Vor allem bei allergischen Reaktionen (Überreaktion des Immunsystems) wird Histamin in grossen Mengen ausgeschüttet, was zur Auslösung von Allergiesymptomen führt.

Von aussen zugeführtes Histamin (Ernährung, Darmflora)

Histamin ist aber auch ein verbreitet vorkommendes Gärungs-, Reifungs- oder Verderbnisprodukt, das in den meisten Nahrungsmitteln in stark unterschiedlicher Konzentration enthalten ist. Besonders die leicht verderblichen Produkte sind im frischen Zustand nahezu histaminfrei, können sich aber mit zunehmender Lagerdauer zu wahren "Histaminbomben" entwickeln. Besonders viel Histamin ist tendenziell enthalten in verdorbenem Fisch und Fischkonserven, Wurstwaren und Trockenfleisch, lang gereiften Käsesorten, Wein, Sekt, Bier und Essig sowie anderen Gärungsprodukten. Auch die Darmflora bildet Histamin, besonders bei einer Fehlbesiedlung mit unerwünschten Mikroorganismen. Von aussen zugeführtes Histamin wird im Darm durch das Enzym Diaminoxidase abgebaut, kann aber unter Umständen auch in den Körper gelangen und die Mastzellen mittels Histaminrezeptoren auf deren Oberfläche aktivieren.

Histaminliberatoren

Einige Nahrungsmittel enthalten nicht direkt Histamin, sondern bestimmte Stoffe (Histaminliberatoren), welche auf Mastzellen eine aktivierende Wirkung haben und auf diese Weise die körpereigenen Mastzellmediatoren, insbesondere Histamin, unspezifisch freisetzen können. Ein Gesunder reagiert auf Liberatoren erst, wenn er diesen chemischen Reizen in grosser Menge oder Konzentration ausgesetzt ist. Zahlreiche Menschen reagieren jedoch auf mastzellaktivierende Reize empfindlicher als andere.

Was ist eine Mastzellaktivierungserkrankung (MCAD)?

Bestimmte Genmutationen in Mastzellen führen dazu, dass die Mastzellen leichter aktivierbar (empfindlicher) werden, oder dass sie sogar daueraktiviert sind. Diese krankhaft veränderten Mastzellen setzen verstärkt Histamin und andere Mediatoren frei, schon bei völlig harmlosen äusseren Reizen oder auch spontan, ohne äussere Einflüsse, was zu zahllosen Fehlregulationen und Fehlalarmen im Stoffwechsel führt. Die Mediatoren alarmieren nebst anderen Zielzellen auch die gesunden Mastzellen, die darauf ebenfalls mit Mediatorfreisetzung reagieren (Signalverstärkung), bis mit der Zeit der ganze Körper, das ganze Immunsystem, in einen schweren Krankheitszustand versetzt werden könnte.

In den allermeisten Fällen handelt es sich um erworbene Mutationen, die irgendwann im Laufe des Lebens in einer einzelnen heranreifenden Mastzelle oder Vorläuferzelle im Knochenmark auftreten. Eine Vorläuferzelle kann eine grosse Zahl mutierter Mastzellen produzieren. Ähnlich wie bei Krebs, jedoch ohne unkontrollierte Zellvermehrung und ohne Tumorbildung, also (fast) nie bösartig, sondern mit normalerweise annähernd stabilem Verlauf und "günstiger" Prognose.

Bereits gut bekannt sind bestimmte Mutationen in Exon 17 der Tyrosinkinase KIT (oder CD117, c-Kit), welche die Struktur dieses Rezeptors derart verändern, dass er permanent die Form annimmt, die er erst dann einnehmen würde, wenn er von einem bestimmten Zytokin (Wachstumsfaktor) mit der Bezeichnung "Stammzellfaktor" (SCF) aktiviert würde. Dadurch sind mehrere Zellfunktionen nicht mehr regulierbar, sondern permanent eingeschaltet: Die Zelle vermehrt sich, sie differenziert sich (d.h. spezialisiert sich auf bestimmte Funktionen), sie setzt Mediatoren frei (hauptsächlich Histamin), sie wandert durch das Gewebe und sie wird langlebiger.

Genmutationen der Tyrosinkinase KIT findet man jedoch nur bei einem sehr kleinen Teil der Betroffenen, vor allem bei der seltenen systemischen Mastozytose (SM). Man hat auch bereits ein paar weitere Mutationen entdeckt, die an der Entstehung von Mastzellaktivierungserkrankungen beteiligt sind. In den meisten Fällen ist jedoch derzeit noch unbekannt, welche körperliche Ursache die Erkrankung auslöst. Diese grösste Untergruppe zählt man nicht zur SM, sondern bezeichnet sie als (idiopathisches) systemisches Mastzellaktivierungssyndrom (MCAS).

Symptome

Die Erkrankung lässt sich nicht ohne weiteres beschreiben und erkennen, da es kein einheitliches Beschwerdebild gibt. Die Krankheit ist so wandelbar, dass sich jeder Fall wieder anders präsentiert. Eine enorm breite Palette von Symptomen ist möglich. Alle Organsysteme können betroffen sein. Welche Beschwerdekonstellation ein einzelner Betroffener hat, hängt nicht nur von der Art der Mutation und vom Schweregrad ab, sonder auch davon, welchen Auslösern man ausgesetzt ist und vor allem, welche Organe von mutierten Mastzellen befallen sind.

Die Symptome der MCAD können einer Allergie, einer Lebensmittelvergiftung oder einer Erkältung gleichen. Meist sind sehr viele Symptome vorhanden und der ganze Körper scheint nicht mehr richtig zu funktionieren, in leichteren Fällen können es aber vielleicht auch bloss ein, zwei Symptome sein. Sie treten insbesondere im Zusammenhang mit der Nahrungsaufnahme auf, können fallweise aber auch chronisch andauern oder in ihrer Intensität schwanken, ohne dass dem Betroffenen ein Zusammenhang mit der Ernährung bewusst wird. Als typische Leitsymptome können auftreten:

| Typische Symptome für Mastzellaktivierung (laut wissenschaftlicher Literatur) |

|---|

| Hautrötung, Gesichtsrötung, Erröten (Flush) [Valent et al. 2012] |

| Juckreiz (Pruritus) [Valent et al. 2012] |

| Nesselsucht (Urtikaria), bestimmte Formen von Hautausschlag [Valent et al. 2012] |

| Hautschwellungen, schmerzlos, meist nicht juckend (Angioödem, Quincke-Ödem) [Valent et al. 2012] |

| Verstopfte Nase (nasale Verstopfung) [Valent et al. 2012] |

| Niesen (nasaler Juckreiz) [Valent et al. 2012] |

| Pfeifen/Giemen in den Atemwegen (pulmonale Nebengeräusche) [Valent et al. 2012] |

| Anschwellung der oberen Atemwege [Valent et al. 2012] |

| Kopfschmerzen [Valent et al. 2012] |

| Zu tiefer Blutdruck (Hypotonie) [Valent et al. 2012] |

| Durchfall (Diarrhö) [Valent et al. 2012] |

Anders als bei einer Allergie, wo bereits kleinste Spuren des Auslösers genügen, um eine heftige Reaktion hervorzurufen, ist hier die Intensität der Symptome von der Dosis abhängig.

Diagnose

Das Schwierigste an der Diagnose ist es wohl, überhaupt erst einmal einen Ausgangsverdacht auf eine Mastzellaktivierungserkrankung (MCAD) zu entwickeln und diese Verdachtsdiagnose in die differentialdiagnostischen Überlegungen mit einzubeziehen.

Arztwahl

Die Federführung bei der Abklärung von MCAD-Verdachtsfällen sollte beim Hausarzt/ Allgemeinmediziner liegen, der grundsätzlich alle notwendigen Abklärungen veranlassen kann. Für spezielle Fragestellungen oder in komplexeren Fällen kann ein Spezialarzt (Allergologe, Hämatologe) beigezogen werden. Am besten im nächstgelegenen Kompetenzzentrum für Mastzellerkrankungen:

Kompetenzzentren für Mastzellerkrankungen.

Vorgehen bei der Diagnose

Grob skizziert könnte das Vorgehen wie folgt aussehen:

1. Anamnese

Beim Arzt-Patienten-Gespräch (Anamnese) sollte sich der Arzt der diversen Schwierigkeiten bewusst sein:

- Es gibt kein einheitliches Beschwerdebild.

- Die Erfahrungsberichte sind meist unvollständig.

- Die Auslöser sind schwer identifizierbar. Unverträgliches wird oft irrtümlich für verträglich gehalten.

- Symptombekämpfungsdenken anstatt Systemverständnis.

- Eine Flut von Diagnosen und Therapieversagen in der Vergangenheit sind typisch. Oft werden einzelne Mastzellmediator-Symptome oder Folgeerkrankungen für die eigentliche Krankheit gehalten, ohne die zu Grunde liegende Mastzellerkrankung zu sehen (z.B. "Reizdarmsyndrom", "nichtallergische Rhinitis", "Urtikaria", "chronisches Erschöpfungssyndrom", "Einschlaf- und Durchschlafstörungen", "Psychosomatik").

- MCAD sind sehr häufig und Betroffene suchen überdurchschnittlich oft einen Arzt auf. Dass eine MCAD der eigentliche, wenn auch meist nicht offensichtliche Grund für eine Arztkonsultation ist, ist deshalb sehr wahrscheinlich.

- Die Mastozytose ist keine reine Hauterkrankung. Fälle ohne Hautbeteiligung sind viel häufiger.

2. Differentialdiagnostik

Die Differentialdiagnostik (Abklärung anderer Erkrankungen, die ebenfalls für die beobachtete Symptomatik verantwortlich sein könnten) kann hier nicht umfassend dargestellt werden, ist jedoch zentral. Wenn die Symptome von mehreren körperlichen Ursachen ausgelöst werden, bringt es nur wenig, wenn man bloss eine dieser Erkrankungen therapiert. Auch an die Möglichkeit einer mittels Prick- oder Bluttest nicht feststellbaren seronegativen gastrointestinalen Allergie sollte gedacht werden.

3. Diagnostik der MCAD

Diagnosemethoden

Als Diagnosemethoden stehen zur Verfügung: Mediatornachweis (Blutspiegel von Tryptase, Heparin oder Chromogranin A, N-Methylhistamin im 24h-Sammelurin, weitere falls verfügbar), Biopsien (Gewebeproben) aus Magen-/Darmspiegelung, Mutationsanalysen, Knochenmarkbiopsie (Beckenkammtrepanat).

Diagnostische Definition von Mastzellaktivierung (MCA)

Sind diese drei Kriterien miteinander erfüllt, kann man davon ausgehen, dass man es mit einer Mastzellaktivierung (MCA) zu tun hat [Valent et al. 2012, S. 215; Brockow 2013; Molderings et al. 2014]:

- Typische Symptome vorhanden

- Erhöhte Mediatorkonzentrationen oder deren Abbauprodukte nachweisbar

- Ansprechen auf die Therapie mit mastzellspezifischen Medikamenten

Der Nachweis von Mastzellmediatoren oder deren Abbauprodukte gelingt sehr oft nicht, weshalb Kriterium 2 wohl meist fallen gelassen werden muss. Auch das Ansprechen auf Medikamente (Kriterium 3) zeigen zu können, kann anspruchsvoll sein. Die Kriterien dürfen daher nicht als Ausschlusskriterien gewertet werden. Sind sie nicht erfüllt, kann es sich trotzdem um MCA handeln.

Bei Vorliegen von MCA wird anschliessend differenzialdiagnostisch geklärt, ob die Mastzellaktivierung durch eine MCAD verursacht wird, oder sekundären Ursprungs sein könnte (z. B. Allergien, entzündliche Erkrankungen).

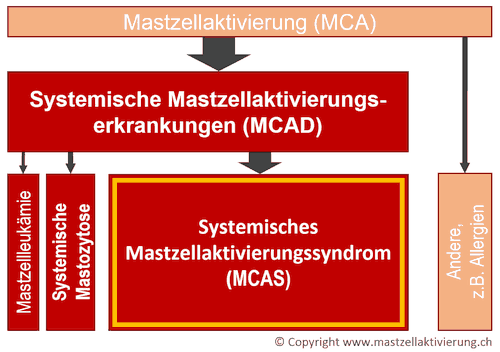

Es kann unterschieden werden zwischen primärer, sekundärer, idiopathischer und umweltbedingter Mastzellaktivierung:

- Primär: Formen von Mastozytose mit bekannter körperlicher Ursache.

- Sekundär: andere Erkrankungen mit Mastzellaktivierung, z.B. Allergien

- Idiopathisch: unbekannte Ursache. Vermutlich ebenfalls zur Mastozytose zu zählen, obwohl die derzeit geltenden WHO-Diagnosekriterien nicht erfüllt werden.

- Umweltbedingt: Aktivierung auf Grund ungünstiger äusserer, nicht körperlicher Ursachen. Auch die Mastzellen jedes gesunden Menschen lassen sich bei ausreichender Reizstärke aktivieren.

Diagnosekriterien für MCAS und Mastozytose

Die WHO hat Kriterien für die Diagnose von systemischer Mastozytose (SM) aufgestellt. Es handelt sich um vorläufige, nicht ausreichend spezifische Einschlusskriterien. Sind sie nicht erfüllt, darf eine MCAD nicht ausgeschlossen werden.

Die übrigen, nicht unter die WHO-Kriterien fallenden Fälle, werden als systemisches Mastzellaktivierungssyndrom (MCAS) bezeichnet. Hierfür werden in der wissenschaftlichen Literatur ebenfalls Diagnosekriterien vorgeschlagen. An dieser Stelle sei nur die einfachste Kombination aus Haupt- und Nebenkriterium genannt:

- Die vorhandene Symptomatik lässt eine erhöhte Mastzellaktivität vermuten (Mastzellmediatorsyndrom)

- Der Nachweis einer erhöhten Mediatorkonzentration gelingt.

Wie oben erwähnt, gelingt jedoch in der Praxis dieser Nachweis meist nicht. Eine MCAD lässt sich daher sehr oft nicht diagnostizieren, lässt sich aber auch nicht ausschliessen. Lassen sich die Symptome nicht anders erklären, sollte dennoch von der Verdachtsdiagnose MCAD ausgegangen werden.

Versuchsweise Durchführung der Therapie: In einem weiteren Schritt lässt sich die Verdachtsdiagnose überprüfen, indem versuchsweise für eine begrenzte Zeitdauer so therapiert wird, als wäre es eine MCAD. Spricht der Patient auf das Meiden der Auslöser oder auf eine auf Mastzellen ausgerichtete Therapie an, stützt dies den Verdacht, und die Therapie wird fortgesetzt. Bei Nichtansprechen auf die Medikation verabreicht man, wenn dies durchfallbedingt sein könnte, die Wirkstoffe anfangs intravenös.

Therapie

Systemische Mastzellaktivierungserkrankungen sind zwar nicht heilbar, aber behandelbar. Die Therapie besteht im Wesentlichen darin, die zahlreichen mastzellaktivierenden Auslöser zu meiden und Symptome medikamentös zu verhindern.

Auslöser meiden

Unzählige Auslöser (chemische, physikalische und psychische Reize, aber auch innere körperliche Einflüsse sowie Krankheitserreger) können die Aktivität der Mastzellen ungünstig beeinflussen. Die Reaktion ist dosisabhängig. Die Reize müssen nur in dem Ausmass gemieden werden, dass man symptomfrei ist und sich wohl fühlt. Am besten meidet man vor allem die (nach individueller Erfahrung) stärksten Auslöser sowie die am einfachsten zu meidenden Auslöser.

Beispiele:

- Chemische Auslöser

- Ernährung: diverse Lebensmittel und Zusatzstoffe: Zitrusfrüchte, Tomaten, Benzoate, Sulfit, ...

- Diverse Arzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel, Stärkungsmittel: Acetylsalicylsäure, Diclofenac, Röntgenkontrastmittel, ...

- Chemische Reizstoffe (Chemikalienunverträglichkeit): Düfte, Duftstoffe, Insektenstiche, Luftschadstoffe, Tabakrauch, ...

- Psychische Auslöser

- Nervliche Erregung: psychischer / seelischer Stress, Emotionen, Zeitdruck, Leistungsdruck

- Psychische Eigenschaften und Erkrankungen: Ängstlichkeit, Angststörungen, Hypochondrie, psychosomatische Störungen

- Physikalische Auslöser

- Körperlicher Stress, mechanische Einwirkungen: körperliche Anstrengung, Druck, Reibung, Kratzen, sinkender oder schwankender Luftdruck (→Wetterfühligkeit)

- Strahlung, Energie, Temperatur: Kälte, Wärme, Temperaturschwankungen, Sonnenlicht

- Körperliche Auslöser

- Allergien (IgE, aber auch IgG), Kreuzreaktionen

- Autoimmunerkrankungen

- Hormone: Menstruation, Antibabypille, Hormontherapien, hormonaktive Umweltschadstoffe, Phytoöstrogene (Hopfen, Soja, ...)

- Nebennierenschwäche

- Zirkadiane Rhythmen (Tag-Nacht-Rhythmus): tageszeitliche Schwankungen des Cortisonspiegels, Schlafmangel, Schlafentzug

- Mediator-Abbaustörungen: Histamin-Abbaustörungen

- Pathogene Organismen, Krankheitserreger: bakterielle Infekte, Bruchstücke von Bakterienbestandteilen, Parasiten (Würmer etc.), Präparate zur "Stärkung" des Immunsystems (z.B Echinacea-Extrakt), Hyposensibilisierungstherapie für Allergiker ("Desensibilisierung")

Auf dieser Website finden Sie eine ausführliche Lebensmittel-Verträglichkeitsliste, eine Anleitung für das Vorgehen bei der Ernährungsumstellung sowie diverse Hilfsmittel (Kochbuch, Histamin-App, Gastrocard).

Medikation

Medikamente sind in den meisten Fällen zur Unterstützung der Therapie sinnvoll oder sogar notwendig.

Therapieansatz:

- Auslöser meiden

- Die sekundär aktivierten gesunden Mastzellen medikamentös stabilisieren

- Die Wirkung einzelner freier Mediatoren medikamentös blockieren, deren Neusynthese hemmen oder deren Abbau beschleunigen.

- Verbleibende Symptome symptomatisch therapieren.

Prognose

Mastzellerkrankungen sind bisher nicht heilbar. Bei richtiger Behandlung sind jedoch die Symptome meist kontrollierbar. Spontane Besserungen sind nicht zu erwarten.

Wirkstoffgruppen

Zur medikamentösen Therapie der Mastzellaktivierungserkrankungen stehen verschiedene Wirkstoffkategorien zur Verfügung:

- Mastzellstabilisatoren: Cromoglicinsäure, Natriumcromoglicat

- Mediatorhemmer: Histaminrezeptorantagonisten, Prostaglandinsynthesehemmer

- Abbauförderer: Ascorbinsäure (Vitamin C), Diaminoxidase (DAO, nur gegen exogene Amine im Nahrungsbrei wirksam)

- ...

Für aggressive Verlaufsformen stehen dem Arzt weitere Medikamente zur Verfügung.

Unverträgliche Medikamente

Unverträgliche Wirkstoffe

Zahlreiche Arzneimittel sind bei MCAD unverträglich. Unverträgliche Wirkstoffe sind besonders häufig in den folgenden Wirkstoffkategorien enthalten: Antibiotika, Schmerzmittel, Lokalanästhetika, Narkosemittel, Beruhigungsmittel, Schleimlöser, Muskelentspannungsmittel, sowie in sämtlichen Röntgenkontrastmitteln.

Bekannte Beispiele: Acetylcystein, Acetylsalicylsäure, Barbiturate, Codein, Diazepam, Diclofenac, Metamizol, Metoclopramid, Nitroglycerin, Opiate, Prilocain, Rifampicin.

Unverträgliche Hilfsstoffe

Auch enorm viele Hilfsstoffe vermögen Unverträglichkeitsreaktionen auszulösen: Füllstoffe, Tablettierungsstoffe, Farbstoffe, Überzugsmittel, Konservierungsstoffe, Lösungsmittel, Aromastoffe, Süssstoffe, Tenside usw.). Die Hilfsstoffe sind meist ungenügend deklariert. Welche unverträglich sind, ist noch nicht abschliessend bekannt.

Geführter Rundgang: Weiter zur Seite

Einleitung > Glossar

Quellenangaben

Tipp: Der "zurück"-Button Ihres Browsers bringt Sie zur vorherigen Stelle zurück.

| B | Zurück zur vorherigen Stelle |

|---|---|

| Brockow 2013 | Prof. Dr. K. Brockow: "Mastzellaktivierungssyndrome". Der Hautarzt, February 2013, Volume 64, Issue 2, pp 102-106. https://link.springer.com/article/10.1007/s00105-012-2452-6 |

| M | Zurück zur vorherigen Stelle |

| Molderings et al. 2014 | Molderings GJ, Homann J, Brettner S, Raithel M, Frieling T: "Systemische Mastzellaktivierungserkrankung: Ein praxisorientierter Leitfaden zu Diagnostik und Therapie" [Mast cell activation disease: a concise practical guide for diagnostic workup and therapeutic options]. Dtsch Med Wochenschr. 2014 Jul;139(30):1523-34; quiz 1535-8. doi: 10.1055/s-0034-1370055. Epub 2014 May 6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24801454 |

| V | Zurück zur vorherigen Stelle |

| Valent et al. 2012 | Valent P, Akin C, Arock M, Brockow K, Butterfield JH, Carter MC, Castells M, Escribano L, Hartmann K, Lieberman P, Nedoszytko B, Orfao A, Schwartz LB, Sotlar K, Sperr WR, Triggiani M, Valenta R, Horny HP, Metcalfe DD.: "Definitions, criteria and global classification of mast cell disorders with special reference to mast cell activation syndromes: a consensus proposal". Int Arch Allergy Immunol. 2012;157(3):215-25. Epub 2011 Oct 27. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22041891 (Propose a global unifying classification of all MC disorders and pathologic MC reactions. This classification includes three types of 'MCA syndromes' (MCASs), namely primary MCAS, secondary MCAS and idiopathic MCAS. MCA is now defined by robust and generally applicable criteria, including (1) typical clinical symptoms, (2) a substantial transient increase in serum total tryptase level or an increase in other MC-derived mediators, such as histamine or prostaglandin D(2), or their urinary metabolites, and (3) a response of clinical symptoms to agents that attenuate the production or activities of MC mediators.) |

![[Logo MCAD]](../pics/logo_mcas_160x160_bkg045552.png)

![3D-Oberflächenmodell des Stammzellfaktors SCF (grün) mit seinem Rezeptor Tyrosinkinase KIT (blaugrau). [Tyrosinkinase KIT]](../pics/Tyrosinkinase_KIT_mit_Ligand.png)